バルコニーの雨漏りリスクとは?原因・サイン・対策まで完全ガイド

家にとってバルコニーは、洗濯物を干したり、ちょっとしたくつろぎの場所として使ったりする大切な空間です。

しかし、見た目ではわからない場所に「雨漏りのリスク」がひそんでいることをご存知ですか?

この記事では、バルコニーに潜む雨漏りリスクの原因や初期サイン、放置した場合の影響、そして自分でできるチェック方法まで、わかりやすく解説します。

「なんとなく気になるけど、まだ大丈夫」と思っている方も、早めの対応が家を守るカギになります。

バルコニーの雨漏りリスクはなぜ発生するのか?

この章では、バルコニーに雨漏りリスクが生まれる代表的な原因を説明します。

防水層が劣化するから

バルコニーには、雨水が建物の中に入らないようにする「防水層」があります。

しかし、この防水層は年月とともに少しずつ劣化していきます。

太陽の紫外線や雨風の影響を受けることで、ひび割れや剥がれが起こりやすくなります。

このような状態になると、水が建物の中にしみ込みやすくなり、雨漏りの原因になります。

排水溝が詰まって水がたまるから

バルコニーには、雨が降ったときに水が流れる排水溝(ドレン)があります。

ここに落ち葉やゴミがたまると、排水がうまくできなくなってしまいます。

水がバルコニーの床にたまり続けると、防水層に負担がかかり、雨漏りが発生しやすくなります。

こまめな掃除が大切です。

ひび割れから水がしみこむから

バルコニーの床や壁に、小さなひび割れができることがあります。

一見すると問題なさそうですが、雨が降るたびに、ひびからじわじわと水がしみこみます。

時間がたつと、内部の構造まで水が届き、雨漏りへと発展してしまいます。

小さなひびでも、見逃さずに対応することが大切です。

施工ミスで水の通り道ができるから

家を建てたりリフォームしたときに、バルコニーの防水工事や排水の仕組みにミスがあると、雨漏りの原因になります。

防水シートのつなぎ目がしっかり接着されていなかったり、水がうまく流れない傾斜になっていたりすると、水がたまりやすくなります。

このような施工ミスは、見た目ではわからないため、専門業者の点検が重要です。

見逃しやすいバルコニの雨漏りリスクの初期サインとは?

雨漏りは突然起こるものではなく、小さなサインを見逃さないことが早期発見のカギです。

床や壁に黒ずみやシミが出る

バルコニーの床や壁に、茶色っぽいシミや黒い汚れのようなものが出てきたら、注意が必要です。

これは、水がしみ込んで乾かない状態が続いているサインかもしれません。

長期間放置すると、素材そのものが傷んでしまいます。

早めに専門業者に相談しましょう。

手すりの根元にひび割れがある

バルコニーの手すりは、支柱が床にしっかりと固定されています。

この接合部分にひび割れがあると、そこから水が入り込む恐れがあります。

雨が降るたびに水が入り、建物の内部にまでダメージを与える可能性があります。

小さなひびでも見逃さないようにしましょう。

室内の天井にカビ臭さやふくらみがある

バルコニーの下の部屋で、天井にふくらみがあったり、カビっぽいにおいがする場合も要注意です。

これは、すでに雨水が内部に入り込んでいる可能性が高い状態です。

このまま放置すると、家の中全体にカビや腐食が広がってしまうこともあります。

バルコニーの床に小さなふくれやめくれがある

防水シートや塗装が、ところどころ膨らんだり、めくれている場合も初期サインです。

これは、防水層の下に水が入り、空気がたまってしまった状態を示しています。

軽く見えますが、早めの修理が必要です。

放置するとどうなる?バルコニーの雨漏りリスクによる被害の広がり

雨漏りを放置すると、次第に建物全体に被害が広がってしまいます。

建物の構造が腐食して耐久性が落ちる

雨水が建物の内部までしみ込むと、木材や鉄骨が腐ったりサビたりします。

この状態になると、家そのものの強さが落ちてしまい、大きな地震や台風にも耐えられなくなる恐れがあります。

家の安全性に関わる問題なので、早めの対応が重要です。

室内の壁や天井がカビだらけになる

水がしみ込むと、室内の壁や天井に湿気がたまります。

これによりカビが発生し、見た目が悪くなるだけでなく、健康にも悪影響を与えることがあります。

特に、小さなお子さんや高齢の方がいる家庭では注意が必要です。

修理費用が高額になる

初期の段階であれば数万円で済む修理も、放置すると数十万円以上かかることがあります。

床下や壁の内部まで被害が広がると、大がかりな工事が必要になります。

経済的にも大きな負担になるため、早めに対処した方が結果的に安く済みます。

マンションでは下の階にまで被害が出る

マンションのバルコニーで雨漏りが起きると、下の階の住人にも被害が出ることがあります。

壁や天井に水が染み、クレームやトラブルの原因になることもあります。

共用部分や隣人に迷惑をかけないためにも、日ごろの点検が大切です。

バルコニーの雨漏りリスクの主な原因とその仕組み

バルコニーの雨漏りはさまざまな要因が重なって発生しますが、ここではよくある原因とその詳しい仕組みを説明します。

ウレタン防水やシート防水の劣化

バルコニーには主に「ウレタン防水」や「シート防水」といった防水工法が使われています。

これらの防水材は、経年劣化によりひび割れやはがれが起きやすく、そこから雨水が侵入するリスクが高まります。

紫外線・風雨・温度変化が原因で、劣化が早まることもあります。

定期的なメンテナンスで防水性能を保つことが大切です。

排水口にゴミや落ち葉が詰まる

雨水を外に流すための排水口(ドレン)に、落ち葉や砂、ゴミなどが詰まると水があふれます。

たまった水が行き場を失い、防水層に長時間負荷をかけることで、漏水に発展します。

特に秋や強風後は、こまめな清掃が必要です。

定期点検でゴミ詰まりを防ぐことが、雨漏り防止の第一歩です。

建物の揺れでできた微細なひび割れ

地震や風、車の通行などの振動によって、建物に小さな動きが起こることがあります。

これにより、コンクリートやモルタル部分に微細なひび割れが生じることがあります。

一見問題なさそうに見えても、そのひびから雨水がじわじわと侵入していくことがあります。

特に古い建物は注意が必要です。

サッシまわりのシーリング材が劣化

バルコニーと室内を仕切るサッシまわりには、隙間を埋める「シーリング材(コーキング)」が使われています。

このシーリング材も年月とともに硬くなり、ひび割れて隙間ができてしまいます。

この小さな隙間から、雨が入り込んで室内に漏れてくることがあります。

見た目ではわかりにくいため、専門家による点検が有効です。

バルコニーの雨漏りリスクを高める建物の特徴とは?

実は、建物の構造や立地条件によって、雨漏りリスクが高くなることがあります。

築年数が15年以上の建物

築15年以上経つと、多くの防水材が寿命を迎えます。

見た目がきれいでも、内部では劣化が進んでいるケースもあります。

特に一度もメンテナンスをしていない場合は要注意です。

定期的なチェックとリフォームを検討しましょう。

日当たりが悪く湿気がこもりやすい場所

風通しや日当たりが悪いバルコニーは、湿気がたまりやすくなります。

湿気が多いと、カビやコケが発生しやすく、防水層の劣化も進みやすくなります。

水が乾きにくいため、排水の重要性も高くなります。

掃除と換気を意識することが大切です。

排水設備が1か所しかないバルコニー

バルコニーの広さに対して、排水口が1つしかない場合、水の流れが悪くなることがあります。

排水が追いつかず、たまりやすくなり、雨漏りのリスクが増加します。

特に排水口の周辺はゴミが溜まりやすいので注意しましょう。

必要であれば、排水口の増設を検討するのも一つの方法です。

外壁とバルコニーの取り合い部分が複雑な構造

外壁とバルコニーの接合部は、構造が複雑になりやすい場所です。

この部分に段差や角度があると、雨水の流れが悪くなり、溜まりやすくなります。

また、防水処理がうまくされていないと、そこから水が侵入する可能性もあります。

こういった場合は、専門的な施工が必要になるため、経験豊富な業者に相談しましょう。

自分でできるバルコニーの雨漏りリスクのチェックポイント

専門業者に頼む前に、自分でできる簡単なチェック方法もあります。

日常的にチェックすることで、大きな被害を未然に防ぐことができます。

床にひび割れやふくれがないか確認する

まずはバルコニーの床をよく見てください。

ひび割れやふくらみ、めくれがある場合は、防水層が劣化している可能性があります。

小さな変化でも、そのままにせずチェックしましょう。

気になる場合は、写真を撮っておくと業者に相談しやすくなります。

排水口にゴミが詰まっていないかを見る

排水口は、落ち葉やゴミがたまりやすい場所です。

定期的にゴミを取り除き、水の流れを確保しておきましょう。

特に雨の前や後は必ずチェックする習慣をつけることが大切です。

掃除は月に1回程度でも効果があります。

手すりの根元にぐらつきや隙間がないか見る

手すりの固定部分に隙間やぐらつきがないかも確認しましょう。

ここは雨水が入り込みやすく、構造の劣化に直結します。

わずかな隙間でも放置せず、必要に応じて補修しましょう。

金属部分のサビもチェックポイントです。

晴れた日に水を流して排水の流れを確認する

ジョウロなどで少量の水を流してみるのもおすすめです。

水がスムーズに流れているか、排水口に時間がかかっていないかを見ましょう。

もし水がすぐに流れない場合は、どこかに詰まりや傾きの問題があるかもしれません。

専門業者に見てもらう前の予備チェックとして有効です。

プロに頼むべき?バルコニーの雨漏りリスクの調査と対策方法

雨漏りは原因を突き止めるのが難しいため、プロの調査が効果的です。

ここでは、専門業者が行う主な調査方法と対策を紹介します。

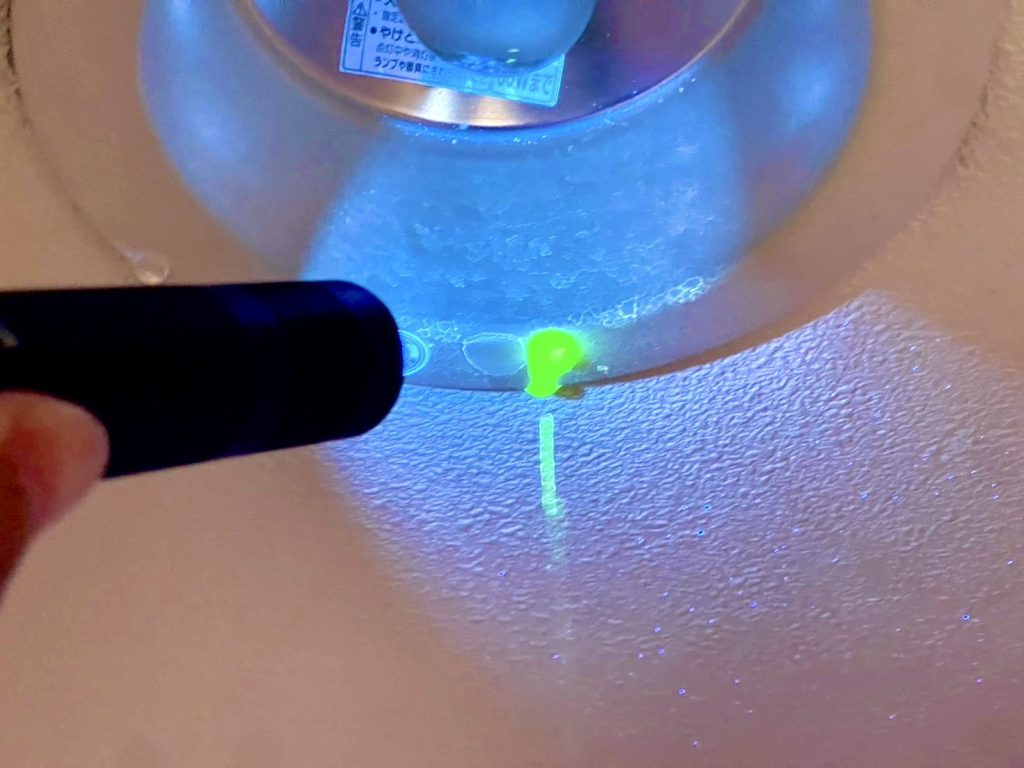

赤外線カメラで雨水の入り口を特定

赤外線カメラを使えば、目に見えない水分の入り込みを確認できます。

壁の内部や床下の湿気を調べることで、どこから水が入っているのかがわかります。

非破壊調査なので、建物を壊さずに確認できるのもメリットです。

初期調査として非常に有効です。

散水調査で漏水ルートを確認

実際に水を流して、どこから水が漏れているのかをチェックする方法です。

雨と同じ状況を再現するため、より正確に漏水ルートを特定できます。

ただし、時間がかかる調査なので、事前にスケジュールを調整しましょう。

赤外線調査と組み合わせると効果的です。

防水工事会社が補修や塗り替えをしてくれる

原因がわかったら、防水業者が補修や塗り替えを行います。

防水材の塗り直しやシーリング材の交換で、雨漏りを防ぐことができます。

見積もりを複数社からとるのが安心です。

実績のある業者を選ぶようにしましょう。

無料点検をしている業者もある(例:アメピタ、アメストップ)

最近では、無料で点検をしてくれる業者も増えてきました。

「アメピタ」や「アメストップ」など、実績豊富な業者もあります。

費用が不安な方は、まず無料点検を利用してみるのもよい選択です。

その場で調査報告書や写真をもらえる業者もあります。

バルコニーの雨漏りリスクを減らすための予防メンテナンス

定期的な予防メンテナンスは、雨漏りを防ぐ最も効果的な方法です。

以下のような習慣を取り入れることで、大きなトラブルを避けられます。

年に1〜2回の掃除で排水口を清潔に保つ

落ち葉やゴミを定期的に取り除くことで、水の流れがスムーズになります。

掃除は簡単なブラシや手袋で行えます。

特に春と秋は、ゴミがたまりやすいので重点的に行いましょう。

掃除を習慣化することで、大きな被害を防げます。

防水塗装を10年に1回行う

防水材には寿命があります。おおよそ10年ごとに塗り替えを検討しましょう。

専門業者に依頼することで、確実な防水性能を維持できます。

家全体のメンテナンスと合わせて行うと効率的です。

シーリング材を定期的に打ち替える

シーリング材は5〜10年で劣化が始まります。

硬化や割れを見つけたら、早めの交換が必要です。

雨水の侵入を防ぐ最前線なので、特に重要なポイントです。

見た目ではわかりにくいので、プロの点検を受けるのが安心です。

外壁塗装とセットでバルコニーも点検する

外壁の塗り替えを行う際には、バルコニーの防水も一緒にチェックしましょう。

足場を組むタイミングで一緒に行えば、コストも抑えられます。

長期的に家を守るうえで効率のよいメンテナンスになります。

まとめ:バルコニーの雨漏りリスクの原因と早期発見の重要性

小さな劣化が大きな雨漏りにつながる

バルコニーの小さな劣化や詰まりが、大きな雨漏りにつながります。

放置せずに、こまめなチェックが必要です。

見逃しやすいサインを知っておくことが大事

黒ずみ・シミ・カビ臭さなど、見逃しやすい初期サインを覚えておくことで早期発見ができます。

気づいたときにすぐ対応するのが、被害を最小限にするコツです。

放置すると家全体に影響が出る

雨漏りはバルコニーだけでなく、建物全体の劣化や耐久性の低下にもつながります。

家を長持ちさせるためにも、見逃さないようにしましょう。

定期的な点検と予防がコストを減らす

予防的なメンテナンスや無料点検の活用により、大きな修理費を抑えることができます。

「まだ大丈夫」と思わずに、こまめに確認する習慣が大切です。

雨漏り調査、修繕はけんおうリノベーションにお任せください

この記事では、バルコニーに潜む雨漏りリスクについてご紹介しました。この記事を読んで、雨漏りの原因調査や修理が必要だと感じた方も多いのではないでしょうか。

雨漏りの調査や修理は、ぜひけんおうリノベーションにお任せください。

当社では、原因究明を完全成果報酬で行い、工事後には最低1年間の保証をお付けしています。さらに、目視検査や発光液、ガス検知を用いて、高精度な調査を実施しており、再発率は3%以下と非常に低いことが特徴です。

お見積りは無料で、追加料金も一切かかりませんので、ぜひ下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。