雨漏り修理を自分で始める前に知っておくべき完全ガイド

突然の雨漏りは、家の中だけでなく気持ちにも大きなダメージを与えます。天井から水がポタポタ落ちてくる音や、壁紙が湿ってカビの匂いが漂うのは、誰にとっても避けたい状況です。「業者を呼ぶ前に、まずは自分で直してみようかな」と考える人も多いでしょう。しかし、雨漏り修理は知識や道具、そして安全対策が欠かせません。本記事では、雨漏り修理を自分で行うための基礎知識から手順、安全対策、費用まで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、自分でできることと業者に任せるべきことの判断ができるようになります。

雨漏り修理を自分で始める前に知っておくべき基礎知識

まずは、雨漏り修理の前提となる知識を押さえましょう。原因や素材の特徴、防水の仕組みを理解することで、無駄な作業や失敗を防げます。

雨漏りの主な原因を知っておく

雨漏りの原因は、屋根材の劣化、外壁のひび割れ、防水シートの破損などさまざまです。特に台風や大雨のあとには、強風で屋根材がずれたり割れたりすることがあります。

また、見た目には問題がなくても、長年の紫外線や温度変化によって素材が縮んだり反ったりし、防水機能が低下していることもあります。

原因を正しく見極めないまま補修をすると、雨漏りが再発する可能性が高くなります。そのため、まずはどこから水が侵入しているのかを丁寧に確認しましょう。

屋根だけでなく、ベランダや外壁の隙間、サッシ周りもチェックポイントです。

屋根材や外壁材の種類を理解する

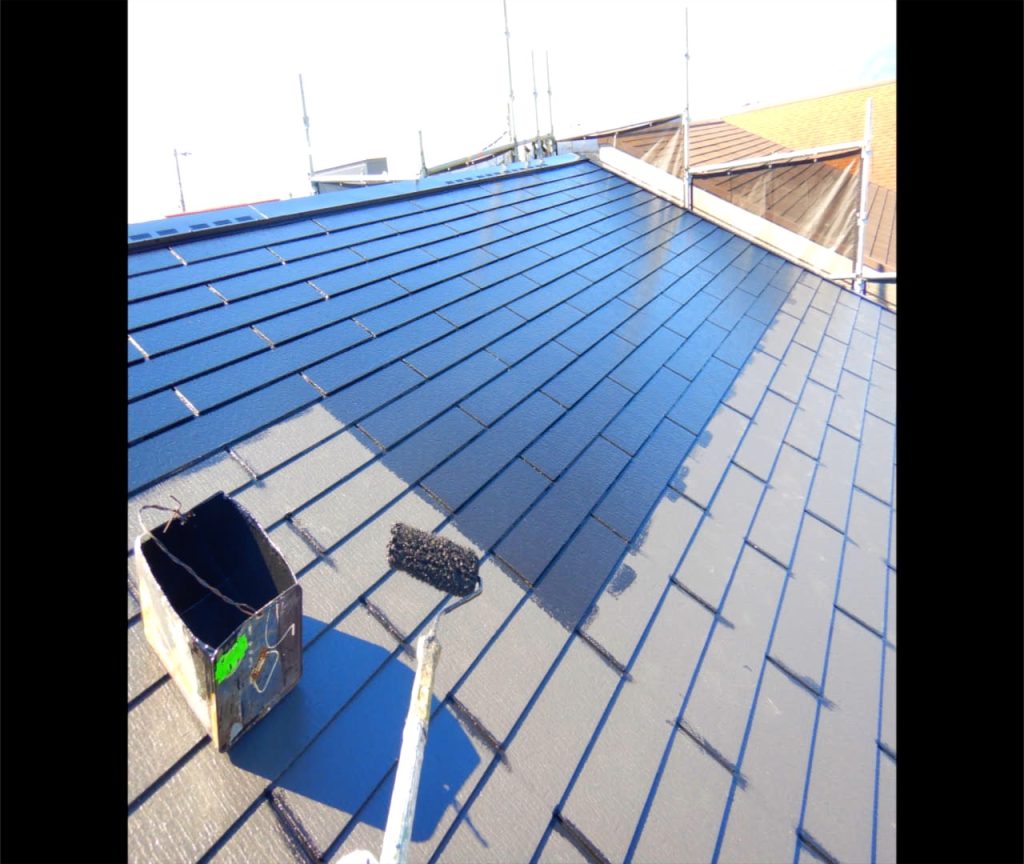

屋根材には瓦、スレート、金属板などがあり、それぞれの特徴や修理方法は異なります。瓦は割れやズレが原因になりやすく、スレートはひびや塗膜の剥がれが雨漏りのきっかけになることがあります。

外壁材も、モルタルやサイディングなど種類が豊富で、防水性能や耐久性に差があります。

素材の種類を把握することで、適切な補修材や道具を選べます。

特にDIYでの修理では、素材に合わない補修をすると逆効果になる場合があるため要注意です。

防水シートの役割を把握する

屋根や外壁の下には、防水シート(ルーフィング)が敷かれています。これは一次防水である屋根材の下で、二次防水として水の侵入を防ぐ重要な役割を持ちます。

防水シートが破れていたり劣化していると、屋根材を直しても雨漏りが止まらないことがあります。

DIYで修理できるのは、表面の小さな破損や隙間程度で、防水シートの交換は基本的に業者に依頼するべきです。

防水シートは屋根を大きく剥がす必要があるため、専門的な技術と安全対策が必要になります。

修理可能な範囲と専門業者が必要な範囲を見分ける

DIYで対応できるのは、コーキングや防水テープを使った小規模な補修や応急処置です。例えば、1枚のスレートのひびや、外壁の小さなクラックなどは自分で修理できる範囲に入ります。

しかし、広範囲の屋根の張り替え、防水シートの交換、大きな構造的な破損は、必ず業者に依頼しましょう。

無理な修理は、家の構造を傷めたり、事故の原因になることがあります。

見分けのポイントは「高さ・面積・構造の複雑さ」です。

雨漏り修理を自分で行うための道具と材料の選び方

雨漏り修理では、適切な道具と材料選びが成功のカギになります。間違った選択をすると、せっかくの作業が無駄になることもあります。

シーリング材(コーキング)の選び方

シーリング材は、ひびや隙間を埋めて防水するための材料です。種類は大きく分けてシリコン系とウレタン系があります。

屋外の長期防水には耐候性が高いシリコン系がおすすめですが、塗装を予定している場合はウレタン系の方が適しています。

用途と施工箇所に合った種類を選ばないと、すぐに劣化してしまうので注意しましょう。

また、ガンタイプと手で押し出すタイプがあり、作業量や場所に応じて選びます。

防水テープ(アルミテープ・ブチルテープ)の特徴

防水テープは、ひび割れや小さな穴を一時的に塞ぐのに便利なアイテムです。アルミテープは耐熱性と耐久性が高く、屋外の過酷な環境でも長持ちします。一方、ブチルテープは強力な粘着力と柔軟性があり、曲面や細かい部分にも密着します。

屋根や外壁の素材、補修箇所の形状によって使い分けることで、より確実な防水効果を得られます。

防水テープはあくまで応急処置用であり、長期間放置すると劣化して再び雨漏りが発生する可能性があります。

必ず天候の良い日に施工し、貼る面は汚れや水分を完全に取り除きましょう。

脚立や安全帯などの必須安全器具

高所での作業には、脚立やはしご、安全帯が欠かせません。脚立は安定性の高いものを選び、地面が平らな場所に設置します。

安全帯は命綱とセットで使用し、万が一の落下を防ぎます。屋根の傾斜がきつい場合や風が強い日は特に重要です。

安全器具をケチることは、自分の命を危険にさらす行為です。

DIYの前に必ず安全対策を整えてから作業を始めましょう。

ホームセンターで揃うDIY向けセット

最近では、ホームセンターで雨漏り補修用のセットが販売されています。コーキング材、防水テープ、コーキングガン、手袋などがひとまとめになっており、初めての人でも揃えやすいのが魅力です。

価格も手頃で、必要な道具を個別に買うより安く済むこともあります。

ただし、セット内容が自分の修理箇所に適しているか確認することが大切です。

屋根材や外壁材に合わない道具を使うと、修理効果が半減します。

プロ仕様道具とDIY用道具の違い

プロ仕様の道具は耐久性や性能が高く、長時間の使用や厳しい環境でも安定した作業が可能です。しかし、価格は高く、重さや大きさもDIY向けより上級者向けです。

DIY用の道具は軽量で扱いやすく、価格も抑えられています。ただし、耐久性や精度はプロ仕様に劣る場合があります。

一度きりの補修ならDIY用で十分ですが、今後もメンテナンスを続ける予定なら、少し良い道具を選ぶのもおすすめです。

コストと安全性のバランスを考えて選びましょう。

雨漏り修理を自分でやる場合の安全対策

雨漏り修理は高所作業や鋭利な道具を使うことが多く、常に事故のリスクがあります。安全対策は必ず行いましょう。

屋根に上る前の天候確認

雨や雪の日はもちろん、強風の日も屋根に上るのは危険です。作業中にバランスを崩すと、命に関わる事故になる可能性があります。

天気予報で晴天が続く日を選び、作業中に急な天候の変化がないよう確認しましょう。

濡れた屋根は滑りやすく、予想以上に危険です。

安全のため、雨が止んだ直後の作業は避けるべきです。

滑りにくい靴と手袋の着用

屋根作業では滑り止め付きの靴が必須です。ソールが柔らかく、グリップ力の高いものを選びましょう。

手袋は作業用のゴム付きタイプがおすすめで、工具の滑りや手の怪我を防ぎます。

普段履きのスニーカーや軍手では安全性が不十分です。

特に瓦屋根は表面が滑りやすいので注意が必要です。

安全帯と命綱の正しい使い方

安全帯は腰に装着し、命綱をしっかり固定できる場所に取り付けます。命綱は短めにして、落下時の衝撃を最小限に抑えます。

取り付け箇所は頑丈な梁や柱で、外れにくい場所を選びましょう。

命綱を正しく使わないと、着けていても意味がありません。

作業中は常に命綱が張った状態を保つよう意識してください。

二人以上で作業する重要性

屋根の修理は一人で行うより、必ず二人以上で行いましょう。一人が作業し、もう一人が安全を見守ることで、万一の事故にも迅速に対応できます。

道具の受け渡しや脚立の支えなど、補助役がいることで作業効率も上がります。

「慣れているから大丈夫」という油断が事故の元です。

安全のためのパートナーを確保してから作業を始めましょう。

雨漏り修理を自分でできる応急処置の方法

応急処置は、雨漏りが広がるのを防ぎ、被害を最小限に抑えるために行います。完全な修理までの時間稼ぎとして非常に重要です。

防水テープで一時的に塞ぐ

小さなひびや隙間なら、防水テープで塞ぐ方法が有効です。テープを貼る前に、補修箇所をしっかり乾燥させ、汚れを取り除きましょう。

防水テープは雨や風に強く、応急処置として数週間〜数ヶ月は効果を保てます。

ただし、長期間の放置は劣化による再漏水の原因になります。

早めに本格修理へ移行することが大切です。

ブルーシートで屋根全体を覆う

雨漏りの範囲が広い場合は、ブルーシートで屋根全体を覆う方法があります。シートの端を土嚢やロープでしっかり固定し、風で飛ばされないようにします。

この方法は特に台風や豪雨の直後に効果的です。

シートがずれると雨水が侵入するので、固定は確実に行いましょう。

長期間の使用は紫外線でシートが劣化するため、あくまで一時的な対策と考えてください。

コーキングでひび割れ部分を補修する

外壁や屋根のひび割れにはコーキング材を使った補修が有効です。ひびの内部までしっかり埋めるように施工します。

施工後は表面をならし、雨水が溜まらないようにします。

コーキングは乾燥時間が必要なので、雨が降らない日を選びましょう。

施工不良を防ぐため、説明書の使用条件を守ることが重要です。

室内側からの水受け対策

室内への被害を減らすため、雨漏り箇所の下にバケツやタオルを置きます。天井に穴を開け、水を一箇所に誘導する方法もあります。

これにより、広範囲の天井や壁への水の広がりを防げます。

室内の応急処置だけでは根本的な解決にはならないため、必ず外側の補修を行いましょう。

家具や電化製品は水がかからない場所に移動させてください。

雨漏り修理を自分で行う具体的な手順

ここからは、実際に雨漏り修理を自分で行うときの流れを解説します。順序を守ることで、作業効率と仕上がりが大きく変わります。

雨漏り箇所の特定

まずは水が侵入している場所を探します。室内のシミや水滴の位置から、おおよその侵入口を推測できますが、必ず屋根や外壁の外側からも確認しましょう。

水は屋根材や壁の内部を伝って流れるため、室内のシミと外側の侵入口が一致しないことがあります。

特定を間違えると、補修しても雨漏りが止まらない原因になります。

ホースで屋根に少しずつ水をかけながら確認する「散水試験」も効果的です。

劣化部分の清掃と乾燥

補修する前に、対象箇所の汚れや苔、古いコーキングを取り除きます。汚れが残っていると、補修材の密着力が低下します。

金属ヘラやワイヤーブラシを使ってしっかり清掃しましょう。

作業は必ず乾燥した状態で行い、湿ったまま施工しないことが重要です。

水分が残っていると、内部に湿気が閉じ込められ、劣化を早めることになります。

補修材の塗布や貼り付け

補修箇所に応じて、コーキング材や防水テープを使用します。コーキングは奥まで充填し、表面を均一にならします。

防水テープはしっかり引っ張りながら貼り付け、空気が入らないようにします。

補修材はケチらず、十分な量を使って施工するのがコツです。

貼ったあとに軽く押さえると、密着度が高まり防水効果が向上します。

補修後の防水チェック

補修が終わったら、再度散水試験を行って水の侵入がないか確認します。室内側も観察し、漏水が完全に止まっているかを確認しましょう。

問題があれば、その場で追加の補修を行います。

確認を怠ると、次の雨で再発する可能性があります。

数日後の雨でも様子を見て、異常がないかチェックすることが大切です。

雨漏り修理を自分で挑戦するときの費用と時間の目安

雨漏り修理にかかる費用と時間は、修理の規模や道具の種類によって大きく異なります。ここでは一般的な目安を紹介します。

道具一式にかかる初期費用

コーキング材、防水テープ、コーキングガン、脚立、安全帯などを揃えると、DIYの場合で数万円が目安です。

高所用の安全器具やプロ仕様の道具を選ぶと、さらに費用が上がります。

一度購入すれば今後のメンテナンスにも使えるため、長期的にはコスト削減になります。

ただし、使う頻度が低い場合はレンタルも検討しましょう。

応急処置と本格修理の費用差

応急処置だけなら、防水テープやブルーシートなどで数千円程度で対応できます。本格修理の場合、道具や材料の種類が増え、費用は数万円規模になります。

応急処置はあくまで時間稼ぎであり、長期的には本格修理を行う方が結果的に安上がりです。

被害が拡大すると、修理費用はさらに高額になるので早めの対応が重要です。

作業時間の目安と天候による変動

小規模な補修なら半日〜1日で完了しますが、大規模な補修や点検を含めると数日かかることもあります。

天候が悪いと作業は中断せざるを得ず、スケジュールが延びる場合もあります。

計画を立てる際は、予備日を確保しておくと安心です。

急いで作業すると安全面がおろそかになり、失敗の原因になります。

雨漏り修理を自分でやる場合と業者依頼の違い

DIYと業者依頼では、費用や仕上がり、安全性など多くの点で違いがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解しましょう。

費用面の比較

DIYは材料費と道具代だけで済むため、費用は業者依頼の半分以下になることもあります。業者の場合は人件費や保証料が含まれるため、費用は高くなります。

短期的にはDIYが安くても、失敗や再発で結果的に高くつくケースもあります。

金額だけでなく、総合的なコストを考えて選びましょう。

修理の仕上がりと耐久性の差

業者は専門の技術と経験があるため、仕上がりが美しく耐久性も高いです。DIYでは慣れない作業によるムラや施工不良が起きる可能性があります。

長期間の安心を求めるなら、耐久性の面で業者に軍配が上がります。

ただし、小規模で単純な補修ならDIYでも十分対応可能です。

作業時間と手間の違い

業者に依頼すれば短期間で効率よく作業が進みます。DIYは準備や道具の使い方を学ぶ時間が必要です。

自分の休日や時間の使い方を考慮して選択しましょう。

急を要する場合は業者依頼が安心です。

保証やアフターサービスの有無

業者の多くは修理後の保証期間を設けており、再発時に無償対応してくれます。DIYでは当然ながら保証はありません。

保証があることで長期的な安心感が得られます。

この安心感を重視するなら業者依頼がおすすめです。

雨漏り修理を自分で行う際のよくある失敗と対策

DIY修理では、経験不足からくる失敗が少なくありません。事前に知っておけば防げるケースも多いです。

原因箇所を間違える

雨漏りの侵入口を誤って判断すると、補修しても改善されません。外見だけで判断せず、必ず散水試験や詳細な点検を行いましょう。

原因の特定が最も重要なステップです。

複数箇所から侵入しているケースもあるため注意が必要です。

防水材の塗布不足やムラ

コーキングや防水材を薄く塗ったり、均一に塗れなかったりすると、すぐに劣化してしまいます。

しっかり奥まで充填し、表面を平らに整えましょう。

ムラをなくすことで防水性能が大きく向上します。

使用する材料の説明書をよく読み、適切な方法で施工してください。

安全対策を怠ってケガをする

滑りやすい屋根で安全器具を使わず作業すると、落下事故のリスクが高まります。命に関わる事故を防ぐため、安全帯や命綱は必ず使用してください。

命より大事な修理はありません。

安全対策は最優先事項です。

応急処置だけで放置してしまう

防水テープやブルーシートで一時的に止めても、そのまま放置すると被害が拡大します。

応急処置はあくまで一時的な対応です。

必ず本格的な修理を行いましょう。

まとめ|雨漏り修理を自分で安全・確実に行うために

雨漏り修理は、正しい知識と道具、安全対策があればDIYでも対応可能です。ただし、無理な作業は事故や再発の原因になります。

事前準備と安全対策を徹底する

作業を始める前に、必要な道具や材料、安全器具を揃えましょう。天候や作業環境を事前に確認することも重要です。

準備が整っていれば、作業はスムーズで安全に進められます。

慌てて作業すると失敗や事故のリスクが高まります。

無理せず専門業者に頼る判断も大切

高所作業や広範囲の修理は、迷わず業者に依頼しましょう。安全性と耐久性を確保するには、専門の技術が必要です。

自分の限界を知ることも、DIYの重要なスキルです。

結果的にコストや時間の節約になることもあります。

定期点検で再発を防ぐ

修理後も定期的に屋根や外壁を点検し、早期に劣化を発見しましょう。小さな補修をこまめに行えば、大きな雨漏りを防げます。

予防こそが最大の修理です。

家を長く守るための習慣として、点検を欠かさないようにしましょう。

雨漏り調査、修繕はけんおうリノベーションにお任せください

この記事では、雨漏り修理を自分で行うための基礎知識を詳しくご紹介しました。この記事を読んで、雨漏りの原因調査や修理が必要だと感じた方も多いのではないでしょうか。

雨漏りの調査や修理は、ぜひけんおうリノベーションにお任せください。

当社では、原因究明を完全成果報酬で行い、工事後には最低1年間の保証をお付けしています。さらに、目視検査や発光液、ガス検知を用いて、高精度な調査を実施しており、再発率は3%以下と非常に低いことが特徴です。

お見積りは無料で、追加料金も一切かかりませんので、ぜひ下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。